|

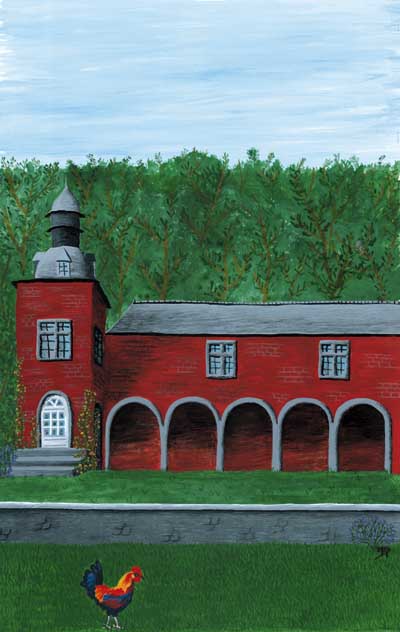

La presse écrite et audiovisuelle en Wallonie Jardins de Wallonie 1999 - Floreffe,

4 et 5 septembre 1999

Jacques Bauduin |

Le thème de la rencontre sera décliné en deux chapitres :

1. La situation de la presse écrite : économie, lectorat, diversification des types de presse, travail journalistique - déontologie et narratologie -, liens au politique …

2. Quel espace médiatique pour la Wallonie? Quelle vision se dégage de l'ensemble des interactions médiatiques "à propos de et sur" l’espace de la Wallonie ? Des évolutions sont-elles souhaitables ? Lesquelles ?

A titre provisoire et non-exhaustif, voici quelques questions

que nous souhaiterions approfondir, relier, systématiser, discuter lors des Jardins de

Wallonie 1999.

Premier chapitre : La situation de la presse écrite

1.Une porte d'entrée économique : quelle est l’importance du secteur (en chiffre d'affaires, en emplois, en termes de rentabilité,…) et comment a-t-il évolué sur la longue durée ? Quelles sont ses sources de financement (publicité, toutes-boîtes, prises de participation dans d'autres secteurs, ventes…) ? Quels sont ses actionnaires et ses gestionnaires (passage d'entreprises familiales à de grands groupes de presse) ? Quels sont les grands mouvements qui ont modifié le paysage ces dernières années et qui sont encore en cours pour l'instant ? Pourquoi ces concentrations ? Quelles sont leurs conséquences ? Comment expliquer les investissements dans un secteur malade ? L'assiette économique Wallonie-Bruxelles n'est-elle pas trop petite pour ne pas connaître une dérive de type monopolistique ? En dehors de la France ou de la Flandre point de salut ?2.Quel est l’apport des agences de presse dans la construction de l'information (à noter, le lancement d’une entreprise originale: Alter, agence spécialisée dans l'information sociale) ?

3.Quelle est la situation du lectorat en Wallonie et à Bruxelles (importance numérique, attentes, sociométrie –âge, classes sociales, situation géographique, sexe…-) ? Quelles sont les évolutions ? Cette situation est-elle comparable à celle rencontrée dans d'autres sociétés voisines (Flandre, France, Allemagne,…). Faut-il souhaiter que se constituent des sociétés de lecteurs ?

4.Une photographie des types de presse : généraliste, engagée, populaire, régionale, locale, spécialisée, associative,… Quelles sont leurs spécificités, leur importance respective, les évolutions en cours ?

5.Comment se porte le journalisme aujourd’hui (situations professionnelles, augmentation des free-lance, conditions de travail, indépendance, qualité rédactionnelle,…) ? Quid de la liberté de la presse (la récente correctionnalisation des délits de presse à caractère raciste, les relations tourmentées avec le judiciaire, les pressions économiques) ?

6.Les rapports et les liens avec le politique : les aides et les participations

publiques (diversité, indépendance, relations entre le narratif et le décisionnel), la

saga de Médi@bel... Quelle politique communautaire de la presse ? Quels critères pour la

redistribution d'une aide publique à la presse? Faut-il et comment augmenter cette aide

(impôt publicitaire communautaire?) ? ? Que penser d’une instance indépendante de

régulation de la presse ?

Deuxième chapitre : Quel espace médiatique pour la Wallonie

1. Quelles sont les images de la Wallonie et des Wallons véhiculées par les médias de la Communauté française Wallonie-Bruxelles? Quelle représentation donnent-ils de la Région wallonne ?

2. Comment la presse est-elle organisée pour rendre compte des spécificités de la Wallonie (centres régionaux RTBF, synergies RTL-TVi-presse écrite, télés communautaires, presse régionale, pages régionales...) ?

3. L'expérience du Matin : peut-on parler d’une tentative de création d’une culture partagée entre les villes wallonnes et Bruxelles ?

4. La question des liens entre l’espace politique et l’espace médiatique. L’espace médiatique actuel contribue-t-il de façon satisfaisante à l’animation démocratique de nos espaces politiques ? Un niveau de pouvoir fédéré peut-il se développer (débats, gestion, participation, critiques, propositions,…) sans un espace public, et donc un espace médiatique, qui lui soit propre et qui alimente sa construction "discursive" ? La régionalisation de la RTBF : vrai ou faux problème ? A quelles conditions un espace médiatique partagé entre Wallons et Bruxellois francophones pourrait-il remplir cette fonction de dynamisation de l’espace public ? Quid de nos relations médiatiques avec nos voisins flamands et français ?

Communiqué de presse et programme

|

Page mise à jour le 23-08-2004 |

|

|

|

||

|

Tous droits réservés © Institut Jules-Destrée |