|

La culture en Wallonie, état et perspectives

Réflexion synthétique et sélective au sujet des rencontres intitulées

Philippe Destatte |

La question initiale posée par Jacques Bauduin était provocatrice dans sa formulation mais aussi dans son contenu : La Wallonie, enfer, purgatoire ou paradis culturel ? Des trois jours de réflexions, des heures d’échanges et de débats, des idées qui me sont venues à l’esprit, j’ai voulu – à titre personnel - retenir sept constats et sept propositions d’actions.

Sept constats :

1. Les régions sont des lieux opératoires pour le développement culturel. Le niveau régional est le lieu politique d’ensemble capable de poser démocratiquement la question d’un projet culturel pour sa propre société (Alain de Wasseige).

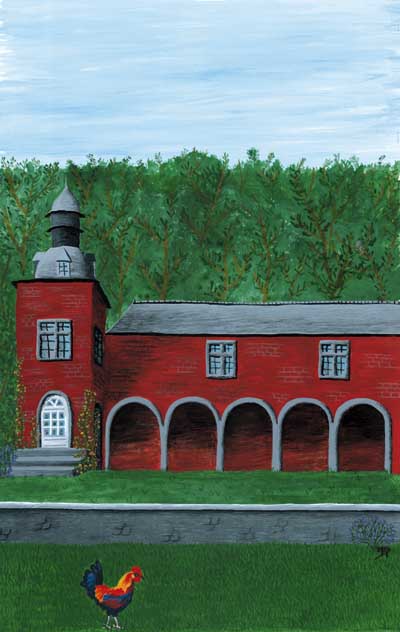

2. L’image de désert culturel wallon ne correspond plus à une réalité désormais caractérisée par la multiplication des équipements, le redéploiement de nombreuses institutions, la richesse et la diversité de l’offre et des pratiques culturelles (Jacques Bauduin).

3. Les approches monoculturelles basées sur une langue unificatrice ou sur un peuple homogène sont devenues marginales au profit d’une dynamique de territorialisation ouverte à la pluralité des cultures et à leurs métissages.

4. Les cultures ne se mélangent pas toutes seules, elles peuvent coexister sans se rencontrer. Seule l’acceptation de notre propre pluralité, nous permettra la rencontre de l’autre.

5. Les enjeux liés à la culture sont souvent sous-estimés. Les politiques culturelles sont cloisonnées alors que la culture devrait jouer un rôle de levier dans l’éducation, permettre une prise de conscience sociétale et participer à la création d’un espace de développement économique.

6. Le fait que la culture constitue un enjeu, notamment pour les régions, n’implique pas qu’elle soit instrumentalisée. Les politiques culturelles pertinentes sont celles qui favorisent l’autodétermination des projets et le recul critique indispensable de la culture par rapport à la société et à ses institutions.

7. L’exigence d’une reconnaissance culturelle de la Wallonie trouve son origine dans l’incapacité structurelle du Ministère de la Communauté française de reconnaître ses propres ressources et de miser dessus. Ainsi, la Communauté française n’est pas parvenue à se débarrasser des modèles universalistes et des valeurs que même la bourgeoisie ne partage plus (Alain de Wasseige). Que l’on soit Bruxellois ou Wallons, la Communauté française ne nous renvoie aucune image de nous-même. Dès lors, si on ne peut plus parler de désert, en termes d’infrastructures, il y a toujours une sorte de désert culturel dans l’esprit (Thierry Haumont).

Sept propositions

1. Affirmer l’autonomie de la sphère culturelle par rapport aux autres champs d’actions des pouvoirs publics et refuser la subordination de la culture à des enjeux périphériques à elle-même avec pour effet direct un frein mis au processus de son autonomisation progressive (Alain de Wasseige). Ainsi, on peut parler de la régionalisation de la politique culturelle, non de la régionalisation de la culture.

2. Désamorcer le débat culturel dans les termes dans lequel il ne devrait plus se poser car on prend chaque fois la culture en otage quand on l’assimile à d’autres fins qu’elle-même : quand on justifie la Communauté française par la solidarité entre la Wallonie et Bruxelles, quand on réduit le projet culturel à la langue – qu’elle soit française ou wallonne -, quand on instrumentalise la culture.

3. Recréer un ministère de la Culture, avec un ministre de la Culture, qui suscite la construction démocratique d’un projet culturel et de politiques culturelles qui irriguent les territoires de la Wallonie et/ou de Bruxelles afin de reconnaître et valoriser nos propres ressources (bande dessinée, jazz, photographie etc.).

4. Construire un espace public de création qui articule enracinement et modernité, ces deux atouts indispensables constituant la garantie contre, d’une part, le prêt à penser universel et, d’autre part, l’incapacité à reconnaître l’autre comme particulier.

5. Réfléchir ensemble pour inventer (Bernadette Wynants), entre Bruxellois et Wallons, un schéma de développement culturel en intégrant les données suivantes :

- en Wallonie et à Bruxelles, il n’y a pas un centre mais deux. La décentralisation doit donc se faire à partir de deux centres ;

- la lisibilité institutionnelle est indispensable ;

- la dynamique des villes doit être prise en compte car les politiques culturelles sont avant tout urbaines.

6. Ouvrir la culture aux citoyens. Une offre de qualité ne suffit pas pour garantir une qualité d’accès (Jacques Bauduin). Démocratie culturelle et démocratisation culturelle (Marcel Hicter et Majo Hansotte) restent des ambitions à l’ordre du jour mais la première idée est plus ambitieuse car elle implique la capacité pour les citoyens d’exprimer leurs positions.

7. Casser, par des efforts culturels importants, la vision négative de région en déclin qui a été donnée de la Wallonie, en substituant au capital symbolique centralisé (sur les lieux du capitalisme financier) un capital culturel décentralisé, aux contenus de qualité et une image internationale respectueuse de la région.